hintの創業者で、書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の著者でもある

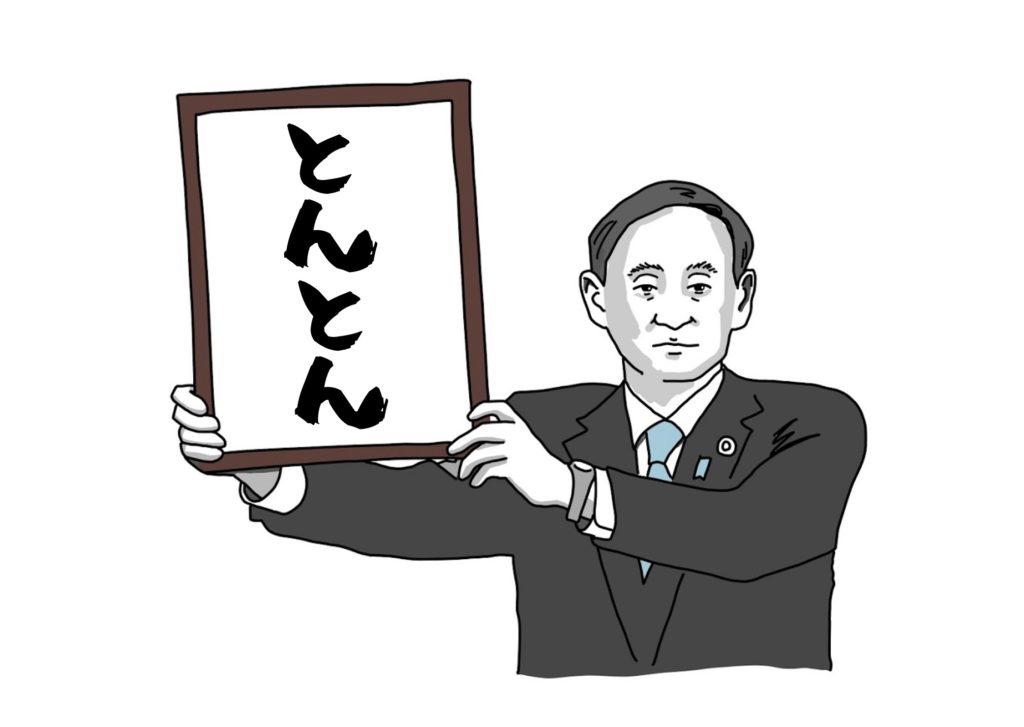

斉藤 徹 (とんとん) のプロフィール・ページです。

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授 / 株式会社hint代表 / 株式会社ループス・コミュニケーションズ代表

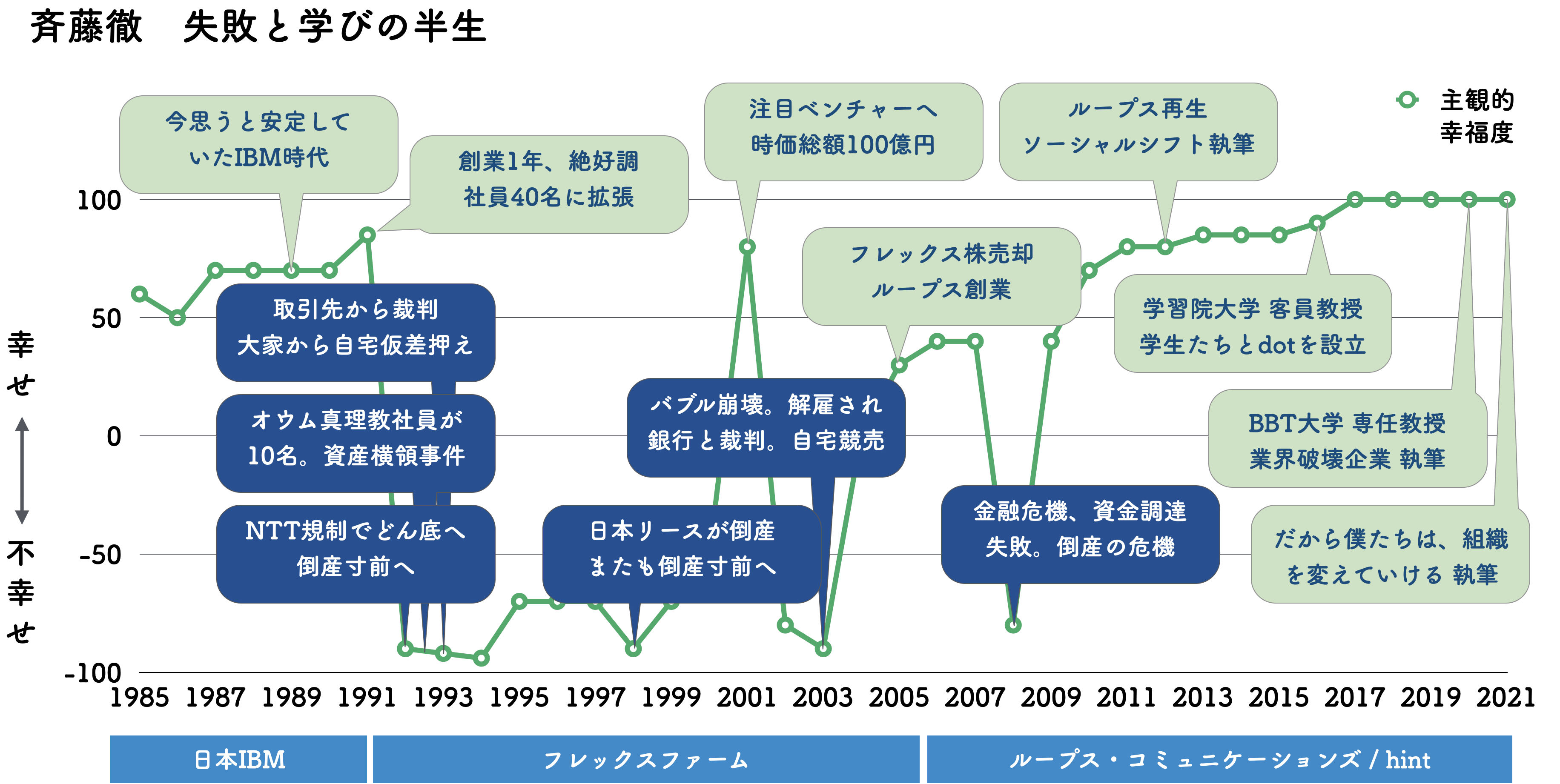

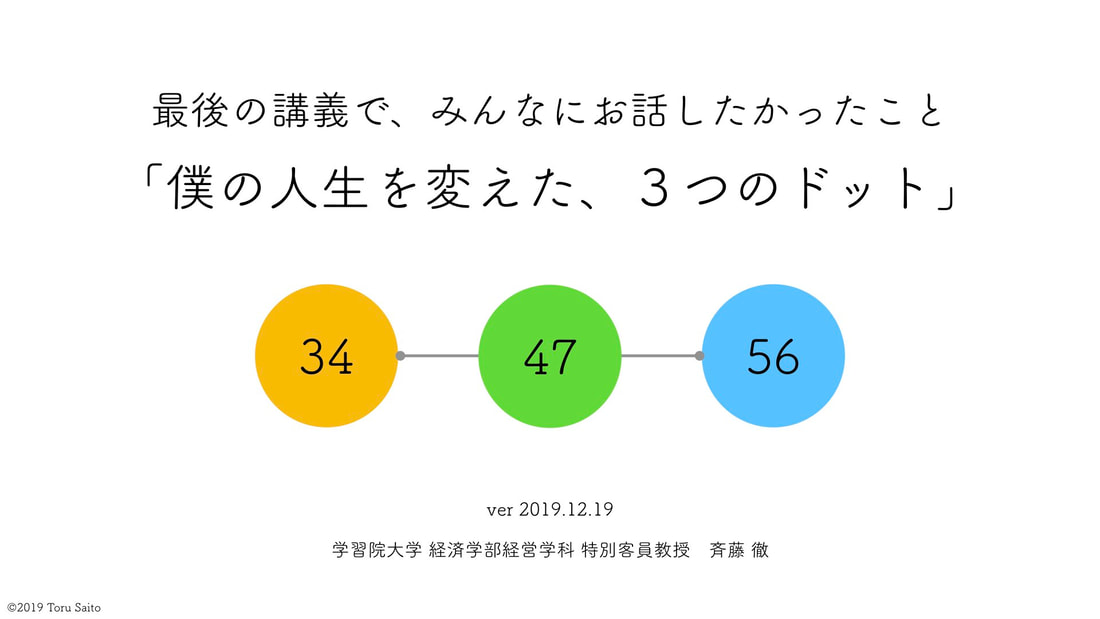

1961年、川崎生まれ。駒場東邦中学校・高等学校、慶應義塾大学理工学部を経て、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年2月、株式会社フレックスファームを創業し、ベンチャーの世界に飛び込む。その後、激しいアップダウンの後に、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。詳細は弊著『再起動 (リブート) 』をどうぞ)

2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。30年におよぶ起業家経験をいかし、Z世代の若者たちとともに、実践的な学びの場、幸せ視点の経営学とイノベーションを世に広めている。2019年には、ライフワークとして、幸せ視点の経営学を学ぶオンラインの生涯学校「hintゼミ」を創設した。1000名を超える卒業生とともに、新しいコンセプトの「生涯続くラーニング・コミュニティ」を手づくりしている。

『だから僕たちは、組織を変えていける ワークブック』(2022 クロスメディア・パブリッシング)、『だから僕たちは、組織を変えていける』(2021 クロスメディア・パブリッシング)、『業界破壊企業』(2020 光文社)、『再起動(リブート)』(2016 ダイヤモンド社)、『BEソーシャル!』(2012 日本経済新聞出版社)、『ソーシャルシフト』(2011 日本経済新聞出版社) など著書多数。

2016年、学習院大学の先生になる

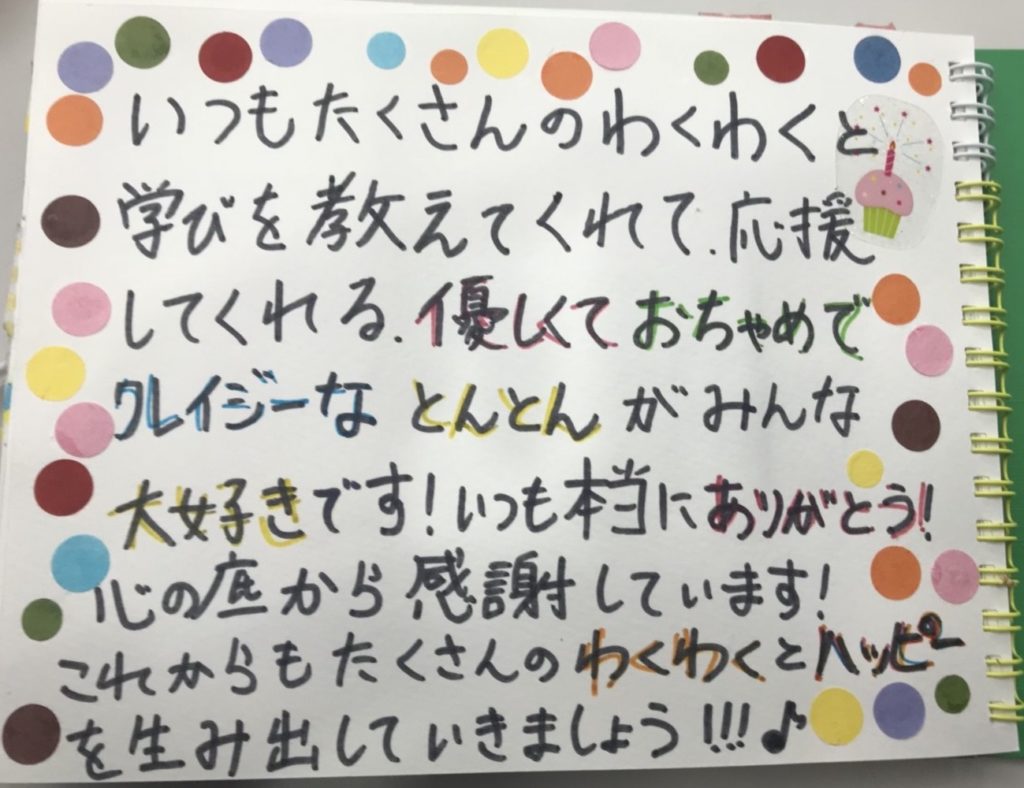

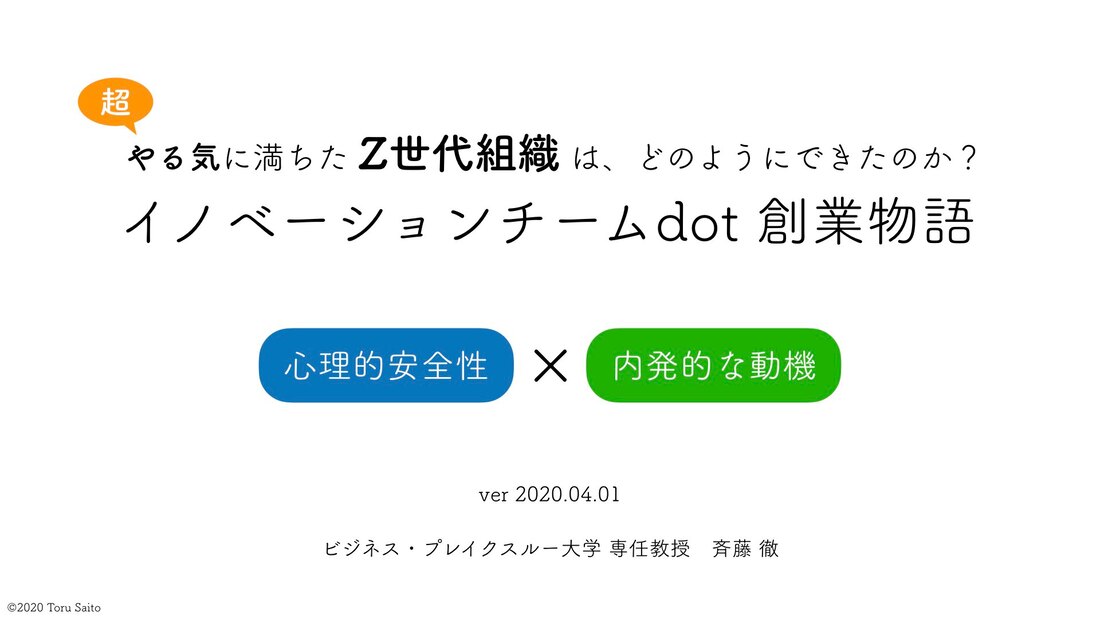

「組織論」と「起業論」を専門として、学習院大学経済学部経営学科の客員教授に就任しました。幸せ視点の講義がZ世代に響き、立ち見のでる熱中教室に。自主ゼミから「チームdot」が生まれました。

学習院大学では「とんとん」と名づけられました

1991年 フレックスファームを創業

2005年 ループス・コミュニケーションズを創業

2016年 学習院大学 経済学部 特別客員教授就任

2016年 「イノベーションチームdot」が誕生

2020年 客員教授契約満了で、学習院大学を退任

2020年 ビジネス・ブレークスルー大学 教授就任

2021年 最新書籍『だかぼく』を上梓

僕の人生に大きな影響を与えてくれた、イノベーションチームdot。代表トミー(冨田侑希)の学習院大学記事はこちら

【G-Days】学習院大学に入学して、私の人生を変えた出来事

先生という職業が、天職になる

2020年からは、ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部の教授に就任しました。学生の起業を本気で応援する講座「幸せ視点のイノベーション」などを担当しています。

モノづくりが好きで、本とかも書いてます

だから僕たちは、組織を変えていける

(クロスメディア・パブリッシング)

『だかぼく』は、やる気に満ちた、それでいてやさしい組織をどうつくるか、具体的な方法をお伝えしている本です。

僕は、研究者や執筆者としての顔も持っていますが、根っこは起業家であり、経営者です。なので、知と行は表裏一体であるべきで「実践できてなんぼ」と言う考えが根底にあります。

深い知見も、断片的に知るだけでは、組織が抱える「独自で多様な問題」に対応できません。いまや人間関係が組織課題の中心になっており、心を軽視した理論は現場では使えません。

この本は、心の機微を捉えた最新の経営学を体系化しました。自分ひとりが動いても組織はどうにもならない。そんな悩みを持つ方々の「希望の書」となればうれしいです。

取材・講演用プロフィール/写真

プロフィール、写真とも、ご希望に応じて長さやサイズをカットし、お使いいただいて大丈夫です。

斉藤徹(さいとうとおる)

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授

株式会社hint代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ代表取締役

1961年 神奈川県生まれ

1985年 慶應義塾大学を卒業、日本IBM株式会社入社

1991年 株式会社フレックスファームを創業

2005年 株式会社ループス・コミュニケーションズを創業

2016年 学習院大学経済学部特別客員教授に就任

2019年 幸せ視点の経営学を学ぶ「hintゼミ」を創設

2020年 ビジネス・ブレークスルー大学教授に就任

2021年 株式会社hintを創業

2021年 代表作『だから僕たちは、組織を変えていける』上梓

2023年 最新作『小さくはじめよう』上梓

1961年、川崎生まれ。駒場東邦中学校・高等学校、慶應義塾大学理工学部を経て、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年2月、株式会社フレックスファームを創業し、ベンチャーの世界に飛び込む。その後、激しいアップダウンの後に、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。詳細は弊著『再起動(リブート)』をどうぞ) 2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。また、2019年には、ライフワークとして、幸せ視点の経営学を学ぶオンライン学校「hintゼミ」を創設。卒業生は1300名を超えている。2021年に出版した『だから僕たちは、組織を変えていける』(クロスメディア・パブリッシング)は「だかぼく」の愛称で親しまれ、10万部を超えて「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門) を受賞した。他にも『業界破壊企業』(光文社)、『再起動(リブート)』(ダイヤモンド社)、『BEソーシャル!』(日本経済新聞出版社)『ソーシャルシフト』(日本経済新聞出版社) など著書は多数ある。最新刊は『小さくはじめよう』(ディスカバー21社) では、知識社会の事業づくりをあらわしている。

斉藤徹への取材などのお問い合わせは、お気軽に saito@hint-academy.com までどうぞ

Social media はこちら